The University of Tokyo

Special Lectures in Information Science Ⅱ

Introduction to Near-Term Quantum Computing

8. 古典計算によるシミュレーション#

Yoshiaki Kawase (Jun 07, 2024)

この講義は、東京大学の河瀬良亮先生によって作成されました。講義資料とコードはGitHubに公開されています。

%matplotlib inline

import matplotlib.pyplot as plt

import qiskit

qiskit.__version__

'1.2.0'

import numpy as np

import math

import random

import time

from qiskit import QuantumCircuit, transpile

from qiskit_aer import AerSimulator

#from qiskit_ibm_runtime import EstimatorV2 as Estimator

from qiskit_aer.primitives import EstimatorV2 as Estimator

from qiskit_aer.primitives import SamplerV2 as Sampler

from qiskit.quantum_info import SparsePauliOp

行列積状態 (Matrics Product State, MPS) シミュレーター#

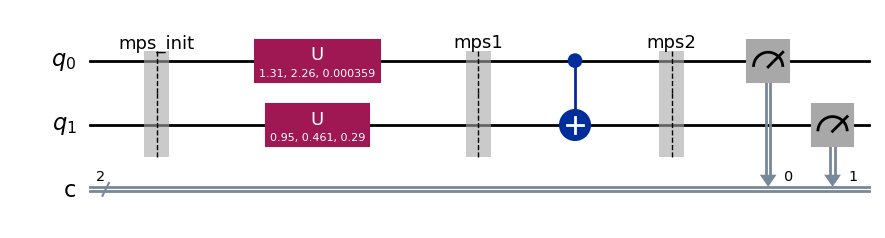

以下の回路を使って、MPS シミュレーターで、それがどのように機能するかを確認します。

mps_simulator = AerSimulator(method='matrix_product_state')

n_qubits=2

seed = 1

np.random.seed(seed)

random.seed(seed)

angles = np.random.rand(9)*math.pi # ランダムな角度を準備します

qc = QuantumCircuit(n_qubits, n_qubits)

qc.save_matrix_product_state(label='mps_init')

qc.u(angles[0], angles[1], angles[2], 0) # prepare a random quantum state

qc.u(angles[3], angles[4], angles[5], 1) # prepare a random quantum state

qc.save_matrix_product_state(label='mps1')

qc.cx(0,1)

qc.save_matrix_product_state(label='mps2')

qc.measure(range(n_qubits), range(n_qubits))

qc.draw(output="mpl")

plt.show()

まず初期状態、mps_init での状態を確認します。

tqc = transpile(qc, mps_simulator)

result = mps_simulator.run(tqc).result()

result.data(0)['mps_init']

([(array([[1.+0.j]]), array([[0.+0.j]])),

(array([[1.+0.j]]), array([[0.+0.j]]))],

[array([1.])])

Qiskit Aerのチュートリアル https://qiskit.github.io/qiskit-aer/tutorials/7_matrix_product_state_method.html#id1 より、 MPS シミュレーターを使用すると、 量子状態は、正規形式 \(\Gamma^{(1)} \lambda^{(1)} \cdots \Gamma^{(n-1)} \lambda^{(n-1)} \Gamma^{(n)}\) で表されます。 ここで、\(\Gamma\) はテンソルを表し、\(\lambda\) は正規化係数を表します。 したがって、シミュレーターはテンソルと正規化係数のリストを持ちます。

シミュレーターの出力は、テンソル A と B のリストと正規化係数 \(\lambda\) のリストを含みます。 量子状態を \( |\psi_{init}\rangle = \sum_{\sigma_0,\sigma_1} A^{\sigma_0} \lambda B^{\sigma_1} |\sigma_0 \sigma_1 \rangle\) で記述すると、出力は、テンソルのリスト \([A,B]=[A^0,A^1,B^0,B^1]\) と正規化係数 \([\lambda]\) になります。

上の mps_init 時点での出力結果から、初期状態 \(|00\rangle\) は \(A^{0} = 1, A^{1}=0, B^{0}=1, B^{1}=0, \lambda=1\) となる \( |\psi_{init}\rangle = \sum_{\sigma_0,\sigma_1} A^{\sigma_0} \lambda B^{\sigma_1} |\sigma_0 \sigma_1 \rangle\) で記述されていることがわかります。

A0 = 1

A1 = 0

B0 = 1

B1 = 0

次に、上記回路では、q0にユニタリーゲートUを作用させています。ユニタリーゲートは、以下のような \(2 \times 2\) 行列

\(U= \begin{pmatrix} u_{00} & u_{01} \\ u_{10} & u_{11} \end{pmatrix} =u_{00} |0\rangle \langle 0|+u_{01} |0\rangle \langle 1|+u_{10} |1\rangle \langle 0|+u_{11} |1\rangle \langle 1|\) であるため、この作用は

\((U\otimes I)|\psi_{init} \rangle = \sum_{\sigma_0} U A^{\sigma_0} |\sigma_0\rangle \otimes \sum_{\sigma_1} B^{\sigma_1} |\sigma_1 \rangle = \bigg( ( A^{0}u_{00} + A^{1}u_{01} )|0\rangle + (A^{0}u_{10} + A^{1}u_{11} ) |1\rangle \bigg) \otimes \sum_{\sigma_1} B^{\sigma_1} |\sigma_1 \rangle\)

となります。QiskitのUゲートの定義より、

\(U(\theta_1,\theta_2,\theta_3)= \begin{pmatrix} \cos{(\theta_1/2)} & -e^{i\theta_3}\sin{(\theta_1/2)} \\ e^{i\theta_2}\sin{(\theta_1/2)} & e^{i(\theta_2+\theta_3)} \cos{(\theta_1/2)} \end{pmatrix} \)

\(\theta_1、\theta_2\)、\(\theta_3\)に値を割り当て、Uゲートを量子状態に適用し\(A^0\) と \(A^1\) を計算します:

# QiskitのUゲートの定義より

u00 = np.cos(angles[0]/2)

u01 = -np.exp(1.0j*angles[2])*np.sin(angles[0]/2)

u10 = np.exp(1.0j*angles[1])*np.sin(angles[0]/2)

u11 = np.exp(1.0j*(angles[1]+angles[2]))*np.cos(angles[0]/2)

print( "new A^0=", A0*u00+A1*u01, "new A^1=", A0*u10+A1*u11)

new A^0= (0.7930134282051604+0j) new A^1= (-0.3887996598361402+0.4690037603235188j)

同様に、q1にユニタリーゲートUを作用させ、\(B^0\) と \(B^1\) を次のように計算します:

# Uゲートの定義より

v00 = np.cos(angles[3]/2)

v01 = -np.exp(1.0j*angles[5])*np.sin(angles[3]/2)

v10 = np.exp(1.0j*angles[4])*np.sin(angles[3]/2)

v11 = np.exp(1.0j*(angles[4]+angles[5]))*np.cos(angles[3]/2)

print( "new B^0=", B0*v00+B1*u01, "new B^1=", B0*v10+B1*v11)

new B^0= (0.8893371274812134+0j) new B^1= (0.4095090690923406+0.20342516072155026j)

MPSシミュレーターによる mps1 時点でのテンソル A と B の値と正規化係数 \(\lambda\) を見てみましょう。

result.data(0)['mps1']

([(array([[0.79301343+0.j]]), array([[-0.38879966+0.46900376j]])),

(array([[0.88933713+0.j]]), array([[0.40950907+0.20342516j]]))],

[array([1.])])

上記のケースと同様に、シミュレーターの出力には、テンソルAとBのリストと、正規化係数\(\lambda\)を含むリストが含まれます。 量子状態を \( |\psi_{1}\rangle = \sum_{\sigma_0,\sigma_1} A^{\sigma_0} \lambda B^{\sigma_1} |\sigma_0 \sigma_1 \rangle\) で記述すると、出力はテンソル \([A,B]=[A^0,A^1,B^0,B^1]\) と正規化係数 \([\lambda]\) のリストとなり、テンソルと正規化係数は、以下のように求められます。

print("A^0=", result.data(0)['mps1'][0][0][0][0], ", A^1=", result.data(0)['mps1'][0][0][1][0],

"\nB^0=", result.data(0)['mps1'][0][1][0][0], ", B^1=", result.data(0)['mps1'][0][1][1][0],

"\nlambda=", result.data(0)['mps1'][1][0])

A^0= [0.79301343+0.j] , A^1= [-0.38879966+0.46900376j]

B^0= [0.88933713+0.j] , B^1= [0.40950907+0.20342516j]

lambda= [1.]

mps1 の状態において、ユニタリーゲートの定義から計算した結果が、MPSシミュレーターの結果と一致していることがわかります。

print( "new A^0=", A0*u00+A1*u01, ", new A^1=", A0*u10+A1*u11)

print( "new B^0=", B0*v00+B1*u01, ", new B^1=", B0*v10+B1*v11)

new A^0= (0.7930134282051604+0j) , new A^1= (-0.3887996598361402+0.4690037603235188j)

new B^0= (0.8893371274812134+0j) , new B^1= (0.4095090690923406+0.20342516072155026j)

次に、シミュレーターがどのように機能するかを確認するために、ここでテンソルの値を更新しておきます:

A0 = result.data(0)['mps1'][0][0][0][0][0]

A1 = result.data(0)['mps1'][0][0][1][0][0]

B0 = result.data(0)['mps1'][0][1][0][0][0]

B1 = result.data(0)['mps1'][0][1][1][0][0]

print(A0, A1, B0, B1)

(0.7930134282051604+0j) (-0.3887996598361402+0.4690037603235188j) (0.8893371274812134+0j) (0.4095090690923406+0.20342516072155026j)

次に、上記回路では量子状態にCNOTゲートを適用しています。

CNOTゲートは\(CX_{c,t} = |0_c\rangle \langle 0_c|\otimes I_t + |1_c\rangle \langle 1_c|\otimes X_t\)です。

mps1 時点での量子状態\(|\psi_1 \rangle\)に\(CX_{0,1}\)を適用すると、mps2 時点での量子状態\(|\psi_2 \rangle\) は、以下のようになります。

\(|\psi_2 \rangle := CX_{0,1} |\psi_1\rangle= (|0\rangle \langle 0| \otimes I + |1\rangle \langle 1| \otimes X) (A^0 B^0|00\rangle+A^0 B^1 |01\rangle+A^1 B^0|10\rangle+A^1 B^1|11\rangle)\)

\(=(A^0 B^0|00\rangle+A^0 B^1 |01\rangle+A^1 B^1|10\rangle+A^1 B^0|11\rangle)\)

ここで \(|\psi_2 \rangle\)の振幅は以下のように計算されます。

c00 = A0*B0

c01 = A0*B1

c10 = A1*B1

c11 = A1*B0

print(c00, c01, c10, c11)

(0.7052562842940068+0j) (0.3247461907620209+0.1613188840869823j) (-0.25462415208573974+0.11296966000024053j) (-0.3457739726443458+0.4171024569840057j)

次に、特異値分解 (singular value decomposition, SVD) を使用して \((A^0 B^0|00\rangle+A^0 B^1 |01\rangle+A^1 B^1|10\rangle+A^1 B^0|11\rangle)\)をMPS形式に分解します。

ここでは、\(|\psi\rangle = c_{00} |00\rangle + c_{01} |01\rangle + c_{10} |10\rangle + c_{11} |11\rangle\) とその係数からなる行列\(M=\begin{pmatrix} c_{00} & c_{01} \\ c_{10} & c_{11} \end{pmatrix}\)を考えます。 この行列にSVDを適用すると、次のようになります。

\(\begin{pmatrix} c_{00} & c_{01} \\ c_{10} & c_{11} \end{pmatrix} =UDV^\dagger= \begin{pmatrix} u_{00} & u_{01} \\ u_{10} & u_{11} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_{0} & 0 \\ 0 & \lambda_{1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_{00} & v_{01} \\ v_{10} & v_{11} \end{pmatrix}\)

したがって、この係数は \(c_{\sigma_0 \sigma_1}=\sum_{k=0}^1 u_{\sigma_0 k} \lambda_{k} v_{k\sigma_1}\) と書くことができます。 これを \(|\psi\rangle = c_{00} |00\rangle + c_{01} |01\rangle + c_{10} |10\rangle + c_{11} |11\rangle\) に代入すると、次のようになります。

\(|\psi \rangle=\sum_{\sigma_0=0}^1\sum_{\sigma_j=0}^1 c_{\sigma_0\sigma_1} |\sigma_0\rangle |\sigma_1\rangle =\sum_{\sigma_0=0}^1 \sum_{\sigma_1=0}^1 \sum_{k=0}^1 u_{\sigma_0 k} \lambda_k v_{k \sigma_1} |\sigma_0\rangle |\sigma_1\rangle\).

この式に、\(u_{00}=A_0^0, u_{01}=A_1^0, u_{10}=A_0^1, u_{11}=A_1^1, v_{00}=B_0^0, v_{01}=B_0^1, v_{10}=B_1^0, v_{11}=B_1^1\)を代入することで、\( |\psi_2 \rangle\)を\(\sum_{\sigma_1=0}^1 \sum_{\sigma_0=0}^1 \sum_{k=0}^1 A^{\sigma_0}_k \lambda_k B^{\sigma_1}_k |\sigma_0 \sigma_1 \rangle\) と表現できます。

以下のセルで、係数行列 \(\begin{pmatrix} c_{00} & c_{01} \\ c_{10} & c_{11} \end{pmatrix}\) を作成し、SVDを適用し、A、B、\(\lambda\)の値を計算しました。

M = np.array([

[c00,c01],

[c10,c11]

])

M

array([[ 0.70525628+0.j , 0.32474619+0.16131888j],

[-0.25462415+0.11296966j, -0.34577397+0.41710246j]])

res = np.linalg.svd(M)

rank = len(res.S)

# res.U @np.diag(res.S)@res.Vh[:rank,:]

res

SVDResult(U=array([[-0.81577887-0.08031113j, -0.51037011+0.25995635j],

[ 0.40698376-0.40301262j, -0.1797446 +0.79977304j]]), S=array([0.9352768, 0.3539171]), Vh=array([[-0.77462551+0.j , -0.62729957-0.08031542j],

[-0.6324202 +0.j , 0.76835346+0.09837506j]]))

SVDの結果と上記の説明から、係数を次のように決定できます。

A00 = res.U[0][0]

A01 = res.U[0][1]

A10 = res.U[1][0]

A11 = res.U[1][1]

lam = res.S

B00 = res.Vh[0][0]

B01 = res.Vh[1][0]

B10 = res.Vh[0][1]

B11 = res.Vh[1][1]

一方、MPSシミュレーターの結果は以下です。

result.data(0)['mps2']

([(array([[ 0.81577887+0.08031113j, -0.51037011+0.25995635j]]),

array([[-0.40698376+0.40301262j, -0.1797446 +0.79977304j]])),

(array([[ 0.77462551-0.j],

[-0.6324202 -0.j]]),

array([[0.62729957+0.08031542j],

[0.76835346+0.09837506j]]))],

[array([0.9352768, 0.3539171])])

この出力は、テンソル A と B を含むリストで構成され、正規化係数 \(\lambda\) が含まれます。量子状態を \(\sum_{\sigma_0=0}^1 \sum_{\sigma_1=0}^1 \sum_{k=0}^1 A^{\sigma_0}_k \lambda_k B^{\sigma_1}_k |\sigma_0 \sigma_1 \rangle\) で記述すると、この出力にはテンソル \([A,B]=[[A^0_0,A^0_1],[A^1_0,A^1_1]],[[B^0_0,B^0_1],[B^1_0,B^1_1]]]\) と正規化係数 \([\lambda_0,\lambda_1]\) が含まれます。

固有値について、SVDの結果のlamとMPS シミュレーターの結果\([\lambda_0,\lambda_1]\)を比べてみましょう。以下のように一致していることがわかります:

print(lam, result.data(0)['mps2'][1])

[0.9352768 0.3539171] [array([0.9352768, 0.3539171])]

テンソルの値については、MPSシミュレーターの出力では次のようになっています。

print(f"A^0_0={0.81577887+0.08031113j}, A^0_1={-0.51037011+0.25995635j}, A^1_0={-0.40698376+0.40301262j}, A^1_1={-0.1797446 +0.79977304j}")

print(f"B^0_0={0.77462551}, B^0_1={-0.6324202}, B^1_0={0.62729957+0.08031542j}, B^1_1={0.76835346+0.09837506j}")

A^0_0=(0.81577887+0.08031113j), A^0_1=(-0.51037011+0.25995635j), A^1_0=(-0.40698376+0.40301262j), A^1_1=(-0.1797446+0.79977304j)

B^0_0=0.77462551, B^0_1=-0.6324202, B^1_0=(0.62729957+0.08031542j), B^1_1=(0.76835346+0.09837506j)

一方、SVDの計算結果から、テンソルの値は以下のようになります。

print(f"A^0_0={A00:.8f}, A^0_1={A01:.8f}, A^1_0={A10:.8f}, A^1_1={A11:.8f}\n")

print(f"B^0_0={B00:.8f}, B^0_1={B01:.8f}, B^1_0={B10:.8f}, B^1_1={B11:.8f}")

A^0_0=-0.81577887-0.08031113j, A^0_1=-0.51037011+0.25995635j, A^1_0=0.40698376-0.40301262j, A^1_1=-0.17974460+0.79977304j

B^0_0=-0.77462551+0.00000000j, B^0_1=-0.63242020+0.00000000j, B^1_0=-0.62729957-0.08031542j, B^1_1=0.76835346+0.09837506j

このテンソルの値についてMPSシミュレーターの結果と比較すると、\(A_0^0、A_0^1、B_0^0,\)、\(B_0^1\)は、反対の符号を持っていますが、以下のように量子状態\(|\psi_2 \rangle\)について確認すると、MPSシミュレーターとSVDの結果は同じ量子状態を表していることがわかります。

\(|\psi_2\rangle = \lambda_0 \bigg( (A^0_0 |0\rangle + A^1_0 |1\rangle) \otimes (B^0_0 |0\rangle + B^1_0 |1\rangle) \bigg) +\lambda_1 \bigg( (A^0_1 |0\rangle + A^1_1 |1\rangle) \otimes (B^0_1 |0\rangle + B^1_1 |1\rangle) \bigg)\)

\(=\lambda_0 \bigg( (-A^0_0 |0\rangle - A^1_0 |1\rangle) \otimes (-B^0_0 |0\rangle - B^1_0 |1\rangle) \bigg) +\lambda_1 \bigg( (A^0_1 |0\rangle + A^1_1 |1\rangle) \otimes (B^0_1 |0\rangle + B^1_1 |1\rangle) \bigg)\)

スタビライザー・シミュレーター#

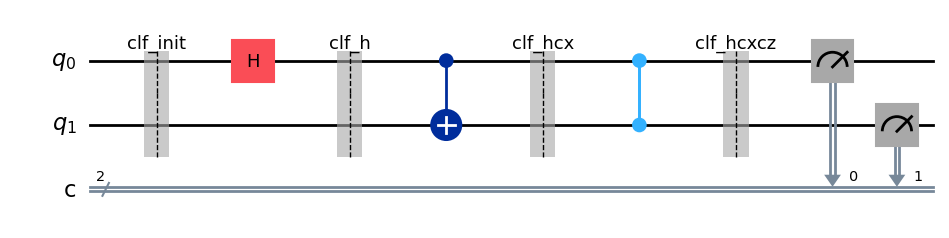

以下の回路を使って、スタビライザー・シミュレーターがどのように機能するかを確認します。

stab_simulator = AerSimulator(method='stabilizer')

n_qubits = 2

qc = QuantumCircuit(n_qubits, n_qubits)

qc.save_clifford(label='clf_init')

qc.h(0)

qc.save_clifford(label='clf_h')

qc.cx(0, 1)

qc.save_clifford(label='clf_hcx')

qc.cz(0, 1)

qc.save_clifford(label='clf_hcxcz')

qc.measure(range(n_qubits), range(n_qubits))

tcirc = transpile(qc, stab_simulator)

result = stab_simulator.run(tcirc).result()

qc.draw(output="mpl")

plt.show()

初期状態 \(|00\rangle\) のスタビライザー演算子は \(I_2Z_1、Z_2I_1\) であるため、バイナリー・テーブルは次のように表されます。

\(x_1x_2\) |

\(z_1z_2\) |

|

|---|---|---|

\(Z_1I_2\) |

\(00\) |

\(10\) |

\(I_1Z_2\) |

\(00\) |

\(01\) |

result.data(0)['clf_init'].stab.astype(int)

array([[0, 0, 1, 0, 0],

[0, 0, 0, 1, 0]])

シミュレーターでは、テーブルの最後にグローバル・フェーズを処理するために列が追加されています。

Hゲートが第1量子ビットに作用した後の量子状態は、列を\(x_1\)と\(z_1\)の間で入れ替えることで見ることができます。

result.data(0)['clf_h'].stab.astype(int)

array([[1, 0, 0, 0, 0],

[0, 0, 0, 1, 0]])

このときのスタビライザーは \(X_1I_2,I_1Z_2\) なので、量子状態は \(|0\rangle \otimes \frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}\) です。(右端の量子ビットは 1 番目の量子ビットであることに注意してください。)

CNOTゲートを第1量子ビットを制御、第2量子ビットをターゲットとして作用します。 バイナリー・テーブルは、\(x_2^{new}=x_1\oplus x_2、z_1^{new}=z_1\oplus z_2\) によって更新されます。

result.data(0)['clf_hcx'].stab.astype(int)

array([[1, 1, 0, 0, 0],

[0, 0, 1, 1, 0]])

スタビライザー演算子は \(X_1X_2\) と \(Z_1 Z_2\) であるため、現在の量子状態は \(\frac{|00\rangle+|11\rangle}{\sqrt{2}}\) です。

CZゲートを第1量子ビットを制御、第2量子ビットをターゲットとして作用します。

バイナリー・テーブルは、\(z_1^{new}=x_2\oplus z_1、z_2^{new}=x_1\oplus z_2\)によって更新されます。

result.data(0)['clf_hcxcz'].stab.astype(int)

array([[1, 1, 1, 1, 0],

[0, 0, 1, 1, 0]])

スタビライザー演算子は \(Y_1Y_2、Z_1Z_2\) であるため、このときの量子状態は \((|00\rangle-|11\rangle)/\sqrt{2}\) です。

result.data(0)['counts']

{'0x0': 493, '0x3': 531}

クリフォード・ゲートには、回転角度が \(m\pi/2\) (\(m\) は整数) の単一量子ビット ゲートも含まれます。

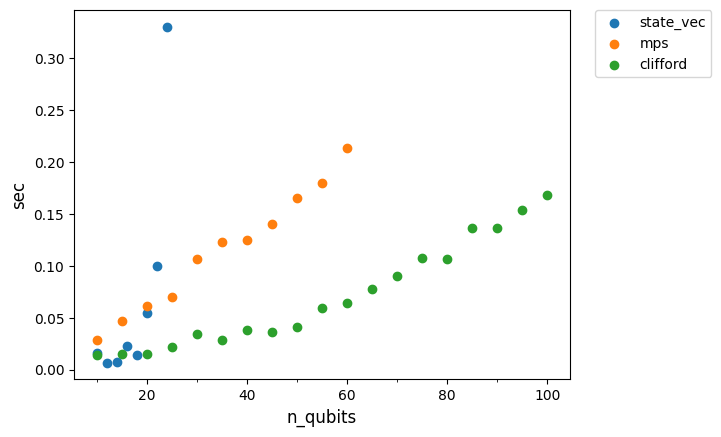

statevector、MPS、スタビライザー・シミュレーターの実行時間の比較#

GHZ状態を生成する実行時間を比較します。

statevec_simulator = AerSimulator(method='statevector')

stab_simulator = AerSimulator(method='stabilizer')

mps_simulator = AerSimulator(method='matrix_product_state')

def simulation(n_qubits, simulator):

circ = QuantumCircuit(n_qubits, n_qubits)

circ.h(0)

for i in range (0, n_qubits-1):

circ.cx(i, i+1)

circ.measure(range(n_qubits), range(n_qubits))

tcirc = transpile(circ, simulator)

result = simulator.run(tcirc).result()

return result.time_taken

nqubits_state_vec_list = [i for i in range(10,25,2)]

nqubits_mps_list = [i for i in range(10,61,5)]

nqubits_stab_list = [i for i in range(10,101,5)]

statevec_exec_time = [simulation(n_qubits, statevec_simulator) for n_qubits in nqubits_state_vec_list ]

mps_exec_time = [simulation(n_qubits, mps_simulator) for n_qubits in nqubits_mps_list]

stab_exec_time = [simulation(n_qubits, stab_simulator) for n_qubits in nqubits_stab_list]

plt.scatter(nqubits_state_vec_list, statevec_exec_time, label="state_vec")

plt.scatter(nqubits_mps_list, mps_exec_time, label="mps")

plt.scatter(nqubits_stab_list, stab_exec_time, label="clifford")

plt.xlabel("n_qubits", fontsize=12)

plt.xticks(np.linspace(10,100,10),minor=True)

plt.ylabel("sec", fontsize=12)

#plt.ylim(0,0.3)

plt.legend(bbox_to_anchor=(1.05, 1), loc='upper left', borderaxespad=0)

plt.show()

スタビライザー・シミュレーターは高速で、100量子ビットをシミュレートできます。 MPS シミュレーターはスタビライザー・シミュレーターよりも遅いですが、60 量子ビットをシミュレートできます。 Statevectorシミュレーターは、20量子ビット未満において、MPSシミュレーターよりも高速です(これはキャッシュサイズによって異なります)が、実行時間とメモリー要件は 20 量子ビットを超えると指数関数的に増加します。

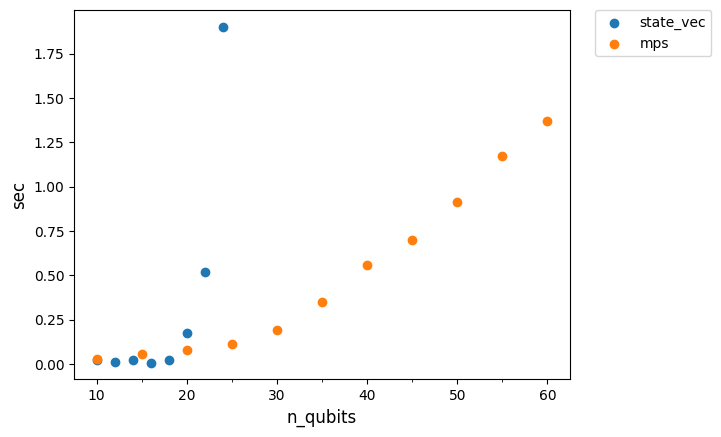

次に、以下のイジング・ハミルトニアンのシミュレーション時間を比較します。

トロッター分解を用いて、以下の回路を計算します。

初期状態は \(|+\rangle^{\otimes n}\) として準備します。

J = np.random.rand()

h = np.random.rand()

delta = 1e-3

def simulating_ising_model(n_qubits, simulator):

qc = QuantumCircuit(n_qubits, n_qubits)

# to prepare |+...+>

for i in range(n_qubits):

qc.h(i)

# time-evolution by Ising Hamiltonian

for i in range(n_qubits):

qc.rx(-2*(-h*delta), i)

for i in range(n_qubits):

for j in range(i):

qc.rzz(-2*(-J*delta), i, j)

qc.measure(range(n_qubits), range(n_qubits))

tcirc = transpile(qc, simulator)

result = simulator.run(tcirc).result()

return result.time_taken

nqubits_state_vec_list = [i for i in range(10,25,2)]

nqubits_mps_list = [i for i in range(10,61,5)]

statevec_exec_time = [simulating_ising_model(n_qubits, statevec_simulator) for n_qubits in nqubits_state_vec_list ]

mps_exec_time = [simulating_ising_model(n_qubits, mps_simulator) for n_qubits in nqubits_mps_list]

plt.scatter(nqubits_state_vec_list, statevec_exec_time, label="state_vec")

plt.scatter(nqubits_mps_list, mps_exec_time, label="mps")

plt.xlabel("n_qubits", fontsize=12)

plt.xticks(np.linspace(10,60,11),minor=True)

plt.ylabel("sec", fontsize=12)

#plt.ylim(0,1.5)

plt.legend(bbox_to_anchor=(1.05, 1), loc='upper left', borderaxespad=0)

plt.show()

さきほどの結果と同様に、MPSシミュレーターを使用すると、Statevectorシミュレータよりも大きなシステムをシミュレートできます。